|

|

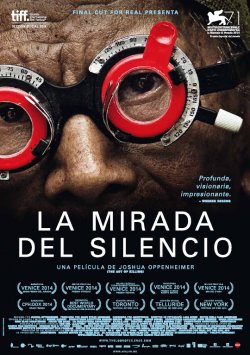

SINOPSIS

El director se adentra en el genocidio que ocurrió en Indonesia. A través de una familia de sobrevivientes va desenmarañando como fue el asesinato del hijo y la identidad de los asesinos...

INTÉRPRETES

Documental

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

![]() CRITICA

CRITICA

![]() BSO

BSO

![]() CÓMO SE HIZO

CÓMO SE HIZO

![]() VIDEO ENTREVISTAS

VIDEO ENTREVISTAS

![]() AUDIOS

AUDIOS

![]() PREMIERE

PREMIERE

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA DE FOTOS

https://cineymax.es/estrenos/fichas/111-l/95276-la-mirada-del-silencio-2014#sigProIda8e5dca09d

PREMIOS Y FESTIVALES

PREMIOS Y FESTIVALES

- Nominada al Oscar: Mejor documental

- Premios Black Pearl: Nominación Mejor documental

- Festival Internacional de Ámsterdam: Premio IDFA al Mejor director

- Asia Pacific Screen Awards: Nominación Mejor documental

- Asociación de críticos de Austin: Premio Mejor documental

- Festival de Berlín: Premio Joshua Oppenheimer

- Festival Internacional de Chicago

- Festival DocAviv

- Docs Barcelona

- European Film Awards: Nominación Mejor documental

- Festival de Göteborg

- Independent Spirit Award

- Círculo de críticos de Londres: 3 premios

- Festival de Melbourne

- Festival de Moscú

- Festival de Nuremberg

- Festival Internacional de Pusan

- Satellite Awards

- Festival Internacional de Sofia

- Festival de Venecia

- Festival de Zurich

_______________________

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

NOTAS DEL DIRECTOR...

Mientras que en 'The Act of Killing' buscaba exponer las consecuencias de construir nuestra realidad cotidiana sobre una base de terror y mentiras, 'La mirada del silencio' explora la vida de los supervivientes que viven en esa realidad. Sin lugar a dudas, hacer una película sobre los supervivientes de un genocidio es adentrarse en un campo minado de clichés que, en su mayoría, nos presentan a un protagonista heroico, si no santo, con el que podemos identificarnos, ofreciéndonos así el falso consuelo de que, en la catástrofe moral de la atrocidad, distamos mucho de parecernos a los asesinos.

Sin embargo, mostrar una imagen santificada de los protagonistas con el fin de convencernos de nuestra bondad es usarlos para engañarnos y un insulto a la experiencia de los supervivientes, sin contar con que no ayuda en absoluto a entender lo que significa sobrevivir a la atrocidad, llevar una vida hecha añicos por la violencia en masa y vivir silenciado por el terror. Así pues, para surcar este campo minado de clichés, hemos tenido que explorar el silencio en sí.

El resultado, 'La mirada del silencio', es, espero, un poema sobre el silencio que nace del terror y de la necesidad de acabar con él, pero también sobre el trauma que implica romperlo. Puede que sea un homenaje al silencio, un recordatorio de que, a pesar de que intentemos seguir adelante, mirar hacia otro lado y pensar en otras cosas, nada reparará por completo lo que ya se ha roto, igual que nada resucitará a los que ya han muerto. La mirada del silencio es una invitación a detenernos, a pensar en las vidas que han sido destruidas y a esforzarnos por escuchar el silencio que viene después.

'La mirada del silencio' - Historia de la producción La primera vez que visité Indonesia fue en 2001. Fui a ayudar a los trabajadores de las plantaciones de palma de aceite a hacer una película que documentara y pusiera en valor su lucha por organizar un sindicato tras la caída de la dictadura de Suharto — apoyada por Estados Unidos— durante la cual, las uniones sindicalistas eran ilegales.

En aquel entonces, en las remotas aldeas agrícolas de Sumatra septentrional, a duras penas se notaba que ya habían pasado tres años desde el fin de la dictadura militar.

Las condiciones en las que vivía este pueblo eran deplorables. Las mujeres que trabajaban en las plantaciones se veían obligadas a rociar herbicida sin ropa de seguridad. Así, el spray les entraba en los pulmones y llegaba a su torrente sanguíneo, destruyéndoles el tejido hepático. Como consecuencia, las mujeres enfermaban, y muchas morían antes de llegar a los cincuenta años. Si se quejaban de estas condiciones, la empresa, dirigida por belgas, contrataba matones paramilitares para amenazarlas e incluso agredirlas físicamente.

El miedo era el mayor obstáculo en su camino para organizar un sindicato, y era la razón por la que la empresa belga podía envenenar a sus empleados y salir impune.

Pero pronto comprendí la raíz de dicho temor: los trabajadores de la plantación habían tenido un gran sindicato hasta 1965, año en el que sus padres y abuelos fueron acusados de simpatizar con el comunismo por pertenecer a éste. Fueron enviados a campos de concentración, explotados como esclavos y, finalmente, asesinados por el ejército y los escuadrones de la muerte.

En 2001, los asesinos no solo gozaban de impunidad total sino que, junto a sus protegidos, seguían dominando todos los estratos del gobierno, desde la aldea de la plantación hasta el Parlamento. Los supervivientes vivían bajo el temor de que una nueva masacre pudiera desatarse en cualquier momento.

Una vez terminada la película (The Globalisation Tapes, 2002), los supervivientes nos pidieron que volviéramos lo más pronto posible para hacer una nueva cinta sobre la raíz de su miedo, es decir, sobre lo que se siente al vivir rodeado y gobernado por los hombres que asesinaron a sus seres queridos.

Volvimos casi de inmediato, a principios de 2003, y comenzamos a investigar uno de los asesinatos de 1965 del que los trabajadores de la plantación hablaban muy a menudo. La víctima se llamaba Ramli, y su nombre se usaba casi como un sinónimo de los asesinatos en general.

Pronto entendí lo que hacía que ese asesinato en particular se mencionara con tanta frecuencia: hubo testigos. No había forma de negarlo. A diferencia de los cientos de miles de víctimas que desaparecieron en mitad de la noche de los campos de concentración, la muerte de Ramli había sido pública. Y no solo hubo testigos de sus últimos momentos, sino que los asesinos abandonaron su cuerpo en medio de la plantación de palma de aceite, a menos de tres kilómetros de la casa de sus padres.

Años después, furtivamente, la familia pudo erigir una tumba en su nombre, aunque solo podían visitarla a escondidas.

Tanto supervivientes como ciudadanos indonesios en general hablaban de "Ramli". Supongo que porque su muerte fue la triste evidencia de lo que sucedió con las demás víctimas y con toda una nación. Ramli fue la prueba de que los asesinatos, por muy tabú que fueran, habían ocurrido. Su muerte confirmó a los aldeanos todos los horrores que el régimen militar les había obligado a fingir que nunca habían ocurrido pero que, sin embargo, había amenazado con desatar de nuevo. Hablar de "Ramli" y de su asesinato era ese pellizco necesario para volver a la realidad, era un recordatorio de la verdad, una conmemoración del pasado y una advertencia para el futuro.

Los supervivientes y otras personas de la plantación, recordar a "Ramli" era reconocer la raíz de su miedo y, por consiguiente, el primer paso para superarlo.

Cuando regresé a principios de 2003, fue inevitable que se hablase a menudo del caso de Ramli. Los trabajadores de la plantación no tardaron en buscar a la familia del chico, y fue así como conocí a Rohani, la distinguida madre de Ramli, a Rukun, su anciano padre, aunque bromista, y a sus hermanos, incluyendo a Adi, el menor, oculista de profesión y nacido después de los asesinatos.

Rohani buscó en Adi un sustituto de Ramli. Lo tuvo para superar su pérdida y poder seguir viviendo, y Adi ha vivido con esa carga toda su vida. Como los hijos de supervivientes a lo largo de toda Indonesia, Adi creció en una familia tildada oficialmente de "políticamente sucia", empobrecida por décadas de extorsión por parte de los oficiales de las fuerzas armadas locales y traumatizada por el genocidio.

Adi, al haber nacido después de los asesinatos, no tenía miedo de hacerse escuchar y exigir respuestas. Me atrevería a decir que mi proceso de rodaje le ayudó a entender lo que había sufrido su familia, el rodaje se convirtió en un medio para expresar y superar un terrorismo que todo su entorno se había negado a reconocer por miedo.

Adi y yo nos hicimos amigos inmediatamente, y juntos comenzamos a contactar con otras familias de supervivientes de la región. Se reunían y contaban sus historias mientras nosotros grabábamos. Para muchos de ellos, ésta era la primera vez que hablaban públicamente de lo que había pasado. En una ocasión, una superviviente llegó a casa de los padres de Ramli temblando de miedo, aterrorizada pensando que si la policía descubría lo que estábamos haciendo, la arrestarían y la obligarían a trabajar como esclava, como habían hecho durante los años de dictadura. Aun así, asistió a la reunión decidida a dar su testimonio. Cada vez que pasaba una moto o un coche, parábamos de grabar y escondíamos todo el equipo que pudiéramos. Debido a las décadas de apartheid económico, los supervivientes apenas podían permitirse una bicicleta, por lo que el sonido de un motor significaba la visita de un desconocido.

El ejército, que tiene bases en todas las aldeas de Indonesia, no tardó en enterarse de lo que estábamos haciendo y amenazó a los supervivientes, incluyendo a los hermanos de Adi, para que no participaran en el rodaje. Los supervivientes me rogaron: "Antes de que te rindas y vuelvas a casa, intenta grabar a los culpables. Quizá te cuenten cómo mataron a nuestros familiares". No sabía si era seguro acercarme a los asesinos, pero al hacerlo descubrí que la mayoría presumía de sus acciones. No dudaron en relatarme —a menudo con una sonrisa en los labios y delante de sus familias, de sus nietos incluso— los macabros detalles de los asesinatos. Viendo este contraste entre los supervivientes forzados a guardar silencio y los asesinos jactándose con historias mucho más incriminatorias que cualquier relato de los supervivientes, sentí que había aterrizado en Alemania cuarenta años después del Holocausto solo para encontrar que los nazis seguían en el poder.

Cuando les mostré estos testimonios a los supervivientes que quisieron verlos, incluyendo a los demás hermanos de Adi y Ramli, todos me dijeron algo parecido a: "Tienes algo valiosísimo entre manos. Sigue grabando a los culpables, pues cualquiera que vea esto, se verá obligado a reconocer lo podrido que está el corazón del régimen que estos asesinos han construido". A partir de ese momento, sentí que la comunidad de supervivientes y derechos humanos me había confiado una tarea que para ellos era imposible de realizar sin poner sus vidas en riesgo: grabar a los asesinos. Todos mostraron mucho entusiasmo al invitarme a los lugares donde habían cometido los crímenes y caían en demostraciones espontáneas sobre cómo los habían llevado a cabo. Al terminar, se quejaban de que no se les había ocurrido llevar un machete de atrezo o a algún amigo que interpretara el papel de la víctima. Un día, a principios del proyecto, conocí al líder del escuadrón de la muerte de la plantación en la que habíamos grabado The Globalisation Tapes. Él y otro verdugo me invitaron a visitar un claro a las orillas del "Río de la Serpiente" en el que habían ayudado a asesinar a 10.500 personas. De repente, me di cuenta de que me estaba contando cómo había matado a Ramli. Me había topado con uno de sus asesinos.

Hablé con Adi sobre este encuentro, y tanto él como otros miembros de la familia me pidieron ver la grabación. Fue así como conocieron los detalles de la muerte de Ramli.

Durante dos años, desde 2003 hasta 2005 y desde el campo hasta la ciudad, grabé a cada uno de los asesinos que pude encontrar en Sumatra septentrional, visitando a cada escuadrón de la muerte hasta poder acceder a los superiores en la línea de mando. Anwar Congo, quien se convertiría en el personaje principal de 'The Act of Killing', fue el cuadragésimo primer asesino al que filmé.

Dediqué los cinco años siguientes a la grabación de 'The Act of Killing' y, a medida que avanzaba el proceso, Adi me pedía ver el material filmado. Veía todo lo que le podía enseñar en el tiempo que podía sacar para él. Estaba anonadado.

Al ser grabados, los autores de genocidios de tal magnitud suelen negar las atrocidades que han cometido o disculparse por ellas, pues cuando los cineastas los contactan, ya han sido expulsados del poder y sus acciones han sido condenadas y expiadas. En este caso, los homicidas a los que estaba filmando habían salido victoriosos, habían construido un régimen terrorista basado en la celebración de un genocidio y seguían estando al mando. Nunca tuvieron que admitir sus errores, y es por esto que 'The Act of Killing' no es un documental sobre un genocidio ocurrido hace 50 años, sino el desenmascaramiento de un régimen actual fundado en el terror. Tampoco es una narrativa histórica, es una película sobre la historia misma, sobre las mentiras que los vencedores cuentan para justificar sus acciones y sobre los efectos de dichas mentiras; sobre un pasado traumático sin resolver que sigue atormentando al presente.

Desde el principio de mi travesía, supe que había otra película que debía realizar con igual urgencia, una sobre el presente también. En The Act of Killing reinan las víctimas ahora ausentes, los muertos. Prácticamente cada uno de los pasajes tristes termina abruptamente con una página de silencio y angustia, con un paisaje vacío y a menudo en ruinas habitado por una única y solitaria figura. El tiempo se detiene. Hay una ruptura en el punto de vista de la película, un cambio abrupto al silencio, una conmemoración de las víctimas y de las vidas destruidas sin justificación. Sabía que haría otra película en la que entráramos a esos espacios lúgubres para sentir desde lo profundo de nuestro ser lo que sienten los supervivientes obligados a vivir ahí y a construir sus vidas bajo la mirada vigilante de quienes asesinaron a sus seres queridos y aún siguen en el poder. Esa película es 'La mirada del silencio'.

Además del material grabado entre 2003 y 2005 que Adi pudo ver, grabamos 'La mirada del silencio' en 2012, después de editar 'The Act of Killing' pero antes de estrenarla, tras lo cual sabía que ya no podría volver a estar a salvo en Indonesia.

Trabajé muy de cerca con Adi y sus padres, quienes, junto a mi equipo indonesio anónimo, se habían convertido en una nueva parte de mi familia.

Adi pasó años estudiando las grabaciones de los genocidas. Las veía con una mezcla de conmoción, tristeza e indignación; quería entenderlas. Mientras tanto, sus hijos estaban en el colegio aprendiendo que todo lo que les había pasado —la esclavitud, las torturas, los asesinatos, las décadas de apartheid político— era culpa de ellos mismos, doctrina que buscaba instigar un sentimiento de culpa en los hijos de los supervivientes. Adi quedó sumamente afectado e indignado por la arrogancia de los oficiales, el trauma y miedo causado a sus padres y el lavado de cerebro al que estaban expuestos sus hijos. En vez de proponerme continuar desde donde lo habíamos dejado en 2003, reuniendo supervivientes para que nos contaran su experiencia, Adi decidió que quería conocer a los hombres implicados en el asesinato de su hermano. Tenía la esperanza de que, al presentárseles como el hermano de la víctima, se vieran obligados a reconocer sus crímenes.

En Indonesia, que una víctima confronte a un criminal es algo inconcebible, como puede apreciarse en The Act of Killing. Se trataba de un proyecto sin precedentes: hacer una película en la que víctimas confrontaran a asesinos mientras estos seguían al mando. Los enfrentamientos eran peligrosos; cuando nos reuníamos con los peces más gordos, iba solo con Adi y mi equipo danés: el cámara Lars Skree y el productor Signe Byrge Sørensen. Adi venía sin identificación. Borrábamos todos los números de nuestros teléfonos móviles y llevábamos un segundo coche al que pudiéramos cambiarnos minutos después de habernos ido, para así huir más fácilmente en caso de que los oficiales enviaran a la policía o a sus matones a seguirnos. Pero ninguno de los enfrentamientos acabó violentamente, en gran medida gracias a la paciencia y la empatía de Adi y al hecho de que los homicidas no sabían muy bien cómo reaccionar, dado que ya me habían conocido unos años atrás.

Aun así, los encuentros fueron tensos. Una y otra vez, Adi verbalizaba lo que nunca se había dicho, permitiendo al público sentir lo que es sobrevivir a un genocidio y percibir las sombras de un silencio opresivo nacido del miedo.